相続は初めての人がほとんどです

相続は突然やってくることが多く、誰もが最初は戸惑います。「何から手をつけていいかわからない」という不安の声が多いです。焦らずに、順番に行うのが重要です。

相続って、どこから手をつければいいの?

その答えを探すために、まずは、全体の流れを知ることから始めよう。

相続の用語

最初に、簡単に用語を整理しておきましょう。

相続人・被相続人

相続人・被相続人

被相続人:お亡くなりになった方

相続人:お亡くなりになった方を相続をする人

相続財産・遺産

相続財産は、被相続人が亡くなった時に、所有していた財産のことです。財産というと、預貯金や不動産などのプラスの財産をイメージします。相続財産には、借金などのマイナスの財産も含まれます。

遺産は、相続財産と同じ意味で使われることが多いです。遺産分割の対象となる財産を遺産と呼ぶこともあります。

相続手続の全体像

相続手続の全体像のイメージです。

①相続人の調査

相続が発生した場合、まず、誰が相続人なのか?を調査する必要があります。

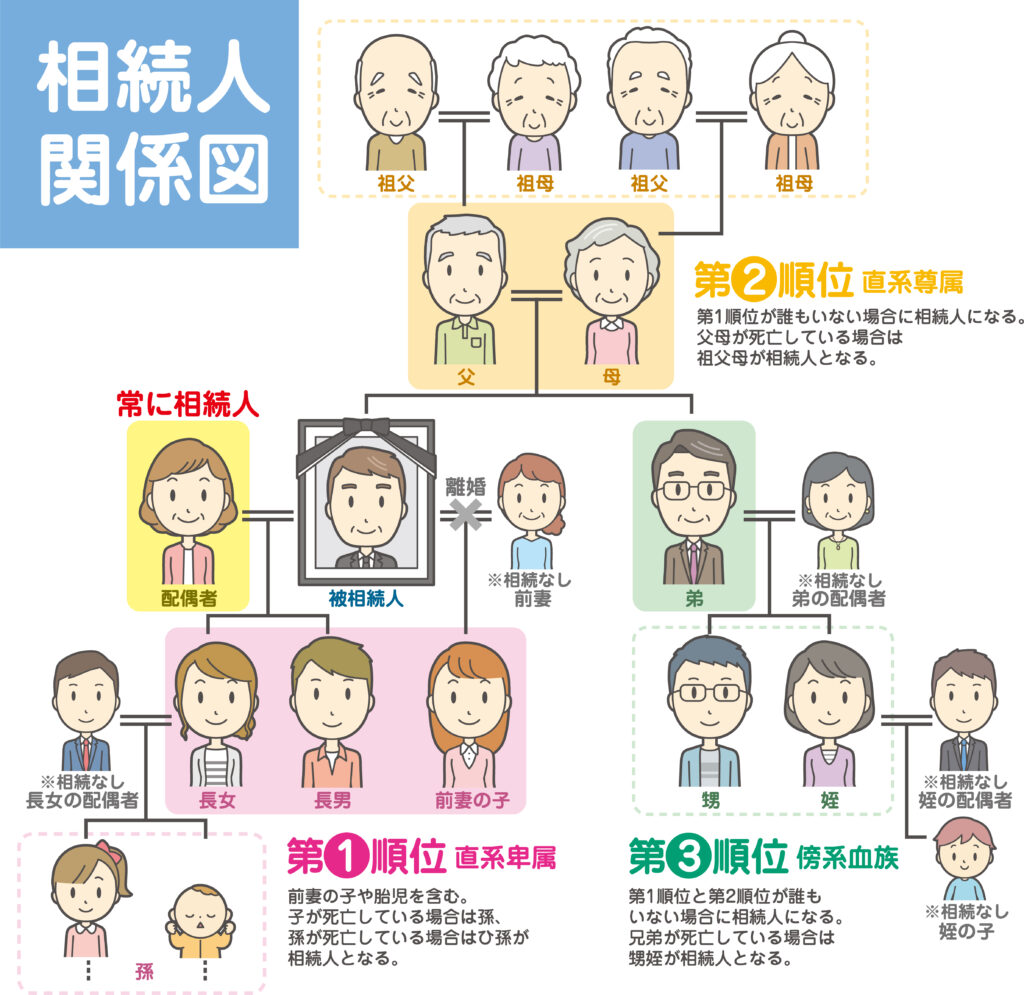

被相続人の夫又は妻は、常に相続人になります。以下、第1順位、第2順位、第3順位の順で相続人になります。

第2順位の相続人は、第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。

第3順位の相続人は、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

詳しくは、以下の「誰が相続人になるの?-法定相続人の範囲と順位-」を参照

②財産の調査

遺産である被相続人の財産を調査します。

不動産、預貯金、投資信託、株式などが財産の典型です。これらのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金なども相続の対象です。マイナスの財産も調査する必要があります。

被相続人の財産でも相続の対象にならない財産、遺産分割の対象にならないならない財産が存在します。

③遺言書の有無・内容の確認

被相続人が生前に遺言書を作成していたかどうか、作成していた場合はその内容を確認する必要があります。

遺言書が存在し、遺言書を執行することで、遺産の帰属が確定すると、遺産分割の余地はなくなります。あとは、遺留分の問題になります。

遺言書の効力が争いになることがあります。

③相続するか放棄するかの選択

相続人は、被相続人の財産を相続するか、放棄するかを選択できます。相続を放棄する場合は、相続開始の日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄をするのは、相続財産が借金等のマイナスの方が多い場合が典型です。他の相続人をはじめとする親族と関わり合いになりたくないという場合もあります。

相続財産を処分したりすると、相続放棄ができない場合があります。

④遺産分割協議

相続放棄をせずに、相続する場合、遺産分割協議をする必要があります。

というのも、被相続人が死亡時に保有していた財産である遺産は、相続人全員が共同して保有している状態になっています。そのため、個々の財産を相続人の誰が相続するのかを確定する必要があるのです。遺産分割は、その手続きです。

遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。相続人の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。

⑤登記などの名義変更

遺産分割協議が成立すると、個々の財産が相続人の誰が相続するのかが決まります。相続人は、自分が相続する財産の名義変更等の手続きを行います。

不動産の登記に関しては、相続登記が義務化されています。

よくある失敗・トラブル事例

相続の問題でよくある失敗・トラブルの事例の一部を紹介します。

相続のよくある失敗・トラブル事例

①遺産分割協議後に、新たに相続人が見つかった

②他の相続人に財産を隠されたまま遺産分割協議書にサインしてしまった

③感情的に対立し、他の相続人と連絡が取れなくなった

④兄弟姉妹の内、一部が多く財産を相続する

⑤一部の相続人が遺産の預金を使い込んだ

失敗・トラブルを避けるには、どうしたらいいの?

事前の調査と準備が大事だよ。

弁護士に相談するタイミング

以下のようなケースは、弁護士に相談した方がいいでしょう。

相続で不安な方へ

相続は、まず、全体像を知ることからスタートです。そうすれば、今、何をすべきかが見えてきます。初めての相続で、不安な方は、弁護士にご相談ください。

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。