親の遺言書に「特定の子だけに財産を相続させる」って書いてあったら、何ももらえないの?それって不公平じゃない?

そんな場合でも遺留分といって、最低限もらえる取分があるよ。

特定の相続人に全て財産を相続させるという遺言があった場合、その他の相続人は、もはや、何も相続できないのでしょうか?

民法には、遺留分という制度があります。遺留分によって、最低限の取り分が保障されています。

- 1. 遺留分とは?

- 1.1. 遺留分が認められる相続人

- 2. 遺留分の割合

- 2.1. ①総体的遺留分

- 2.2. ②個別的遺留分

- 2.3. 基礎財産

- 3. 遺留分の侵害が問題になる場面

- 4. 遺留分額侵害額請求

- 4.1. 遺留分減殺請求

- 4.2. 遺留分侵害額請求

- 5. 遺留分侵害額請求の流れ

- 5.1.1. 相続人の調査

- 5.1.2. 相続財産・基礎財産の確定

- 5.1.3. 個別的遺留分割合の確定

- 5.1.4. 遺留分の侵害があるか確認

- 5.1.5. 遺留分侵害額請求権の行使

- 5.1.6. 調停・訴訟

- 6. 遺留分侵害額請求の行使期限に注意

- 7. よくある質問Q&A

- 8. 弁護士に相談すべきケース

- 9. 遺留分でお悩みの方へ

遺留分とは?

被相続人の財産の内、法律上、その取得が一定の相続人に留保され、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益を遺留分といいます。

一定の相続人には、遺留分に相当する利益を相続財産から取得できる地位が法律によって保障されています。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められている相続人を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。

遺留分の割合

遺留分の割合のことを遺留分率ともいいます。遺留分の割合は、①総体的遺留分と②個別的遺留分の2種類があります。

①総体的遺留分

総体的遺留分は、相続人に遺留分権利者がいる場合に遺産全体の中で、遺留分が占める割合です。

| 相続人 | 総体的遺留分 |

| 直系尊属のみが相続人の場合 | 被相続人の財産の3分の1 |

| 直系尊属以外の人が相続人にいる場合 | 被相続人の財産の2分の1 |

②個別的遺留分

個別的遺留分は、遺留分権利者個人に留保された相続財産上の持分割合です。個別的遺留分を侵害された場合、遺留分の行使ができます。

以下の計算式で計算します。

個別的遺留分

個別的遺留分=総体的遺留分×法定相続分の割合

具体例①の総体的遺留分は2分の1です。

妻Aの法定相続分の割合は2分の1です。したがって、妻Aの個別的遺留分は、4分の1です(2分の1×2分の1)。

子BとCの法定相続分の割合は4分の1です(2分の1×2分の1)。子B・Cの個別的遺留分は、8分の1(2分の1×4分の1)です。

具体例②の総体的遺留分は2分の1です。兄弟姉妹には、遺留分はありません。したがって、遺留分権利者は妻のDのみです。Dの個別的遺留分は、2分の1です。

詳しくは、以下の「遺留分」を参照

基礎財産

個別的遺留分を算定する基礎となる財産を基礎財産といいます。基礎財産は、以下のように算定します。

詳しくは、以下の「遺留分算定の基礎財産」を参照

遺留分の侵害が問題になる場面

遺留分の侵害が問題となる主な行為は、以下のとおりです。

遺留分の侵害が問題となる場面

①遺贈

②贈与(生前贈与、死因贈与を含む)

③相続分の指定

④特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)

⑤特別受益の持戻し免除

遺留分額侵害額請求

遺留分の行使は、2018年の相続法の改正により、大きく変わりました。従前の遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変わりました。

遺留分減殺請求

従前の遺留分減殺請求は、遺留分の侵害があった場合、遺留分を侵害する遺贈や贈与を減殺し、その効力を失わせて、相続人に回復させるという制度でした。そのため、遺留分権利者は、遺留分に相当する持分の返還を請求していました。

遺贈や贈与は、遺留分侵害の限度で効力を失い、遺留権利者との共有関係になります。しかし、被相続人が会社を経営していた場合は、株式や事業用不動産が、事業承継者と遺留分権利者との共有になり、事業承継に支障が生じるという弊害がありました。事業承継が生じなくても共有状態が生じると、持分の処分に支障をきたすという弊害がありました。

遺留分侵害額請求

遺留分減殺請求の弊害をなくすため、相続法の改正により、遺留分侵害額請求に変わりました。

遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭請求書が発生します。遺留分を侵害する遺贈や贈与は、効力を失いません。

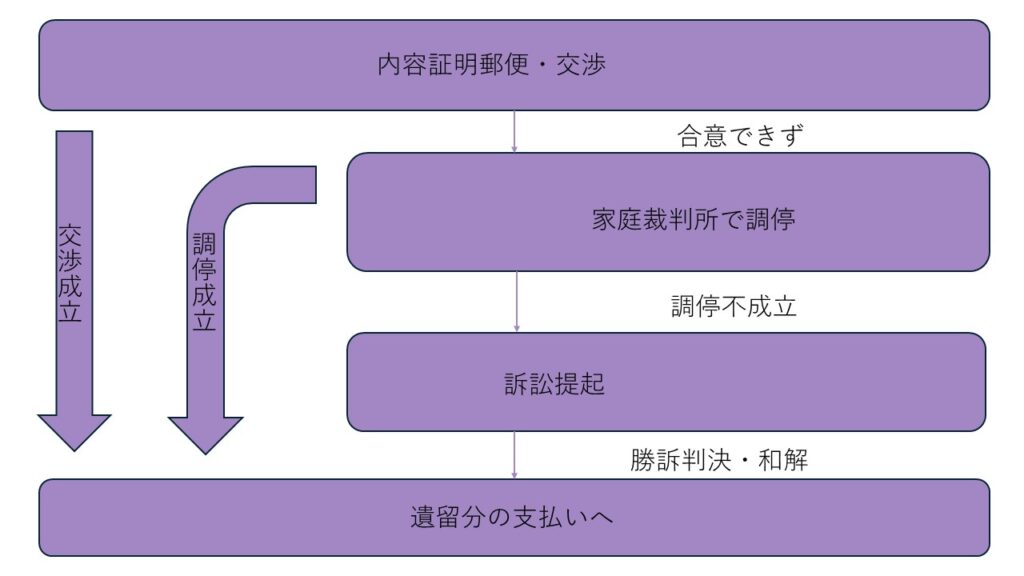

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の流れは、以下のとおりです。

相続人の調査

相続人を調査し、総体的遺留分の割合を確定します。

相続財産・基礎財産の確定

相続財産を調査し、基礎財産を確定します。

個別的遺留分割合の確定

遺留分権利者の個別的遺留分の割合を確定します。

遺留分の侵害があるか確認

遺贈や特定財産承継遺言がある場合、遺留分の侵害がないかを確認します。

遺留分侵害額請求権の行使

内容証明郵便等で遺留分侵害額請求権を行使する意思を表示します。

調停・訴訟

話合いが決裂すれば、家庭裁判所での調停、訴訟と進んでいきます。

遺留分侵害額請求は、調停前置なので、訴訟を提起する前に、家庭裁判所での調停を経る必要があります。

詳しくは、以下の「遺留分侵害額請求の手続き」を参照

遺留分侵害額請求の行使期限に注意

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合は、時効によって消滅します。

また、相続開始から10年経過すれば消滅します。

遺留分侵害額請求権の行使は、すぐに行う必要があります。

よくある質問Q&A

遺留分についてのよくある質問をいくつかピックアップしました。

-

生前贈与

ウサラ 生前贈与は遺留分の対象なの?

-

にゃソラ 生前贈与も遺留分の対象になります。

相続開始前の1年間になされた贈与は、遺留分の基礎財産に参入します。また、当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は、1年より前の贈与も基礎財産に参入します。

さらに、共同相続人になされた贈与が特別受益に該当する場合は、相続開始前の10年間になされたものは、基礎財産に参入します。

-

遺言書がない場合

ウサラ 遺言書がない場合、遺留分は関係ないの?

-

にゃソラ 遺言書がなくても生前贈与が遺留分を侵害する場合は、遺留分の問題が生じます。

遺留分は、通常、遺言書がある場合に問題になります。遺言書がなくても、生前贈与が遺留分を侵害している場合は、遺留分が問題になります。

-

遺留分の放棄

ウサラ 遺留分って放棄できるの?

-

にゃソラ 相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分を行使するかどうかは、遺留分権利者の自由です。相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は不要です。

相続開始開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。これは、被相続人た他の相続人から遺留分の放棄を強要されることがあるので、遺留分の放棄が濫用されないように、家庭裁判所の許可を必要としています。

弁護士に相談すべきケース

こんな場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すべきケース

①話合いがまとまらない

②相続財産の全容がわからない

③遺留分が侵害されてるか分からない

遺留分でお悩みの方へ

遺留分は、相続による不公平を防ぐための最後の砦です。遺留分の計算は複雑です。しかも、行使期限が1年に限られています。早目の相談が大事です。

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。