遺留分の権利があるって聞いたけど、実際に請求するってどうすればいいの?なんだか難しそう…

確かに権利はあるって聞いても、手続きの流れが分からないと不安だよね。制度を知っておけば、一歩ずつ進められるよ。

遺留分侵害額請求権を行使する際の手続きについて説明します。

遺留分侵害額請求権の行使

遺留分が侵害された相続人は、遺留分権利者として、遺留分侵害額請求権を行使できます。

遺留分侵害額請求権は、形成権の一種です。形成権とは、意思表示をすることによって法律効果が発生する権利です。

したがって、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使することを相手方に意思表示すればOKです。

遺留分侵害額の特定は不要

遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をするに際して、具体的な遺留分侵害額を示す必要はありません。遺留分を侵害されたことによる侵害額を請求するという遺留分権利者の意思が表示されていれば、足ります。

訴訟提起は不要

遺留分侵害額請求権の行使は、訴訟を提起しなくてもかまいません。もっとも、最終的には、訴訟で解決されます。

遺留分侵害額請求の手続きの流れ

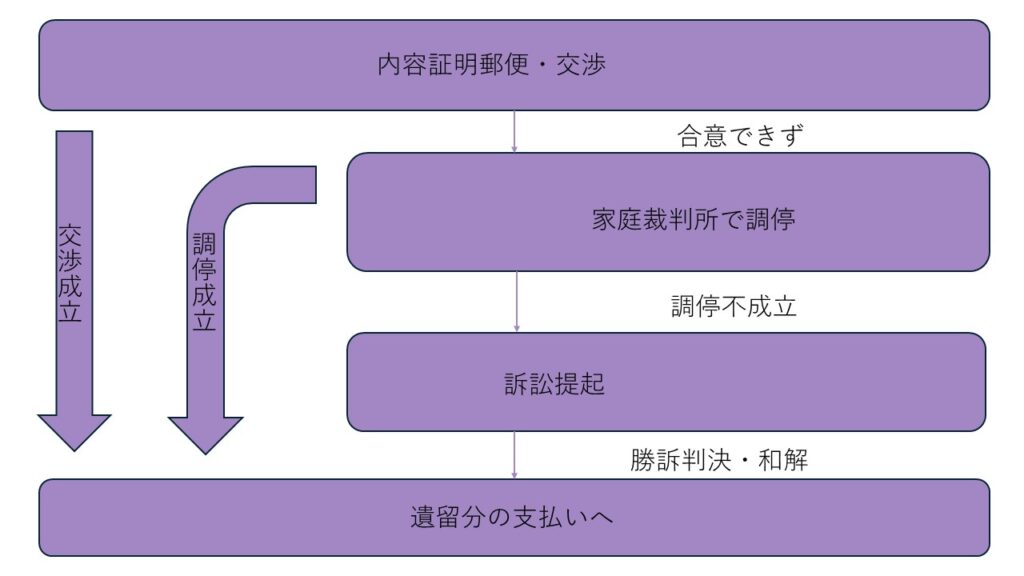

一般的な遺留分侵害額請求の手続きの流れを説明します。

①相手方との交渉

まずは、相手方と任意に交渉をします。交渉に当たっては、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことの証拠を残すために、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をするのが一般的です。

遺留分侵害額請求の意思表示としては、遺留分侵害額の明示は不要です。しかし、相手方との交渉に際しては、侵害額を明らかにする必要があります。

②家庭裁判所での調停

相手方との交渉がまとまらない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。

遺留分に関する紛争は、「家庭に関する事件」として、家庭裁判所での調停が可能です。家庭裁判所で調停ができる事件は、調停前置主義により、訴訟の提起前に、家庭裁判所で調停を行う必要があります。

調停の申立ては遺留分侵害額請求権行使の意思表示にならない

遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分権利者の意思表示が必要です。家庭裁判所に調停を申立てをしても、意思表示をしたことにはなりません。

調停はまとまらないことが多い

遺留分侵害額請求調停は、当事者間で、以下の点で対立が激しく、調停がまとまらないことが多いです。

遺留分侵害額請求で対立しやすい事項

訴訟

交渉、調停でまとまらない場合は、訴訟によって解決します。訴訟は家庭裁判所ではなく、地方裁判所又は簡易裁判所に提起します。

訴訟提起に際しては、相手方に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。

遺留分侵害額請求権行使の注意点

遺留分侵害額請求権を行使する際の注意点をまとめました。

消滅時効に注意

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、①相続開始と②遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で、消滅時効にかかります。

消滅時効の期間が非常に短いので、注意が必要です。特に、相手方である受遺者・受贈者が複数いる場合、先順位の受遺者・受贈者に請求している間に、後順位の受贈者との関係で消滅時効になるケースがあります。

遺留分侵害額請求権の相手方に注意

遺留分を侵害する遺贈・贈与が複数ある場合、遺留分侵害額請求権の相手方に注意が必要です。

遺留分侵害額請求の相手方については、以下の記事参照

証拠の確保

遺留分侵害額を計算するためにも必要な資料・証拠を確保しておくことが必要です。必要な資料・証拠は、基本的には、遺産分割と同様です。

遺留分侵害額請求に際し必要な資料・証拠

①被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

②相続人全員の戸籍謄本

③遺言書、遺言書の検認調書謄本

④相続財産、相続債務の価額がわかる資料

⑤贈与した財産とその価額がわかる資料

遺留分でお悩みの方へ

まずは交渉して、それでもダメなら裁判所って流れなんだね。

そうそう。ひとりで悩むより、まずは内容証明で意思表示とか、弁護士に相談して一歩を踏み出せば大丈夫。

そっか、迷ったら弁護士に相談すれば安心なんだね。

うん、まずはご相談くださいってことだよ。

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。