相続って、何から手をつけたらいいのか全然わからないよ…

大丈夫。流れを知っておけば、安心して進められるよ。

相続手続は3ステップを押さえることから

相続手続は、3ステップを押さえることから始めましょう。

①相続人の確認

誰が相続人なのか?を確認します。そのためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得します。

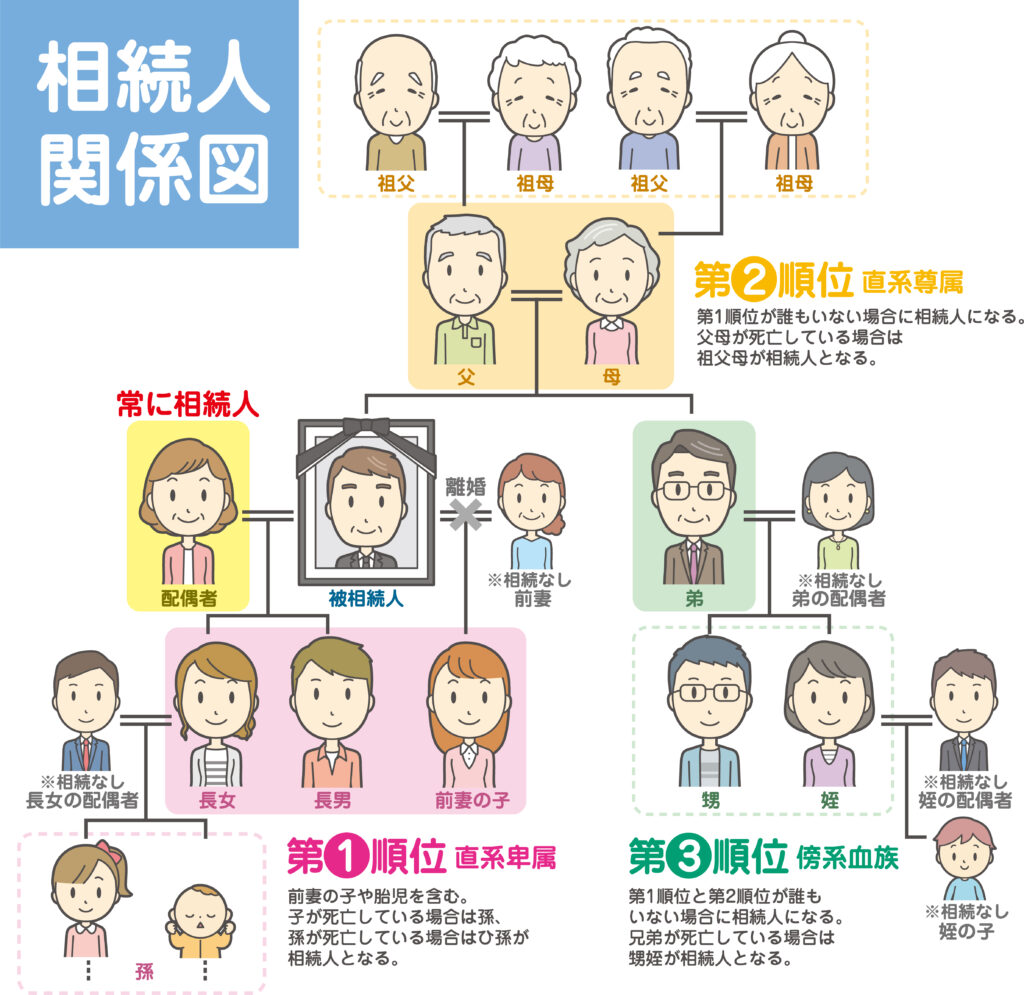

戸籍を確認し、誰が相続人なのか?を確定します。被相続人の配偶者(夫又は妻)は、常に相続人です。配偶者以外の相続人は、以下の順位で相続人になります。

| 第1順位 | 被相続人の直系卑属(子) |

| 第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母、祖父母) |

| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |

第1順位の相続人がいない場合、第2順位の相続人が相続人になります。第2順位の相続人がいない場合、第3順位の相続人が相続人になります。

第2順位の相続人は、親等が近い人が相続人になります。被相続人の父母と祖父母がいる場合は、父母のみが相続人になります。

相続人の範囲と順位については、以下の記事参照

②遺産を調べる

被相続人が亡くなった時に保有していた全ての財産が相続の対象です。預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金、債務、未払の税金などのマイナスの財産の調査も必要です。

③相続するかどうかを選択

相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択できます。相続開始から3か月以内に、以下の3つから選択する必要があります。

相続するかどうかの選択

①単純承認:被相続人の財産を全て相続する

②相続放棄:被相続人の財産を全て相続しない

③限定承認:被相続人のマイナスの財産をプラスの財産の限度で相続する

相続放棄の詳細は、以下の記事参照

相続の手続のつまづきポイント

相続の手続で、つまづきがちなポイントをまとめました。

相続人が多すぎる

相続人が多すぎる場合、誰が相続人かを確定するのに時間がかかります。通常の相続で、相続人の確定に時間がかかるケースは少ないです。しかし、中には、遺産分割をせずに、相続が繰り返されているケースがあります。そのような場合、相続人が多数いて、相続人の確定に時間がかかります。さらに、相続人が確定できても、相続人の意思を確認するのに、時間がかかります。また、所在不明の相続人がいることもあります。

相続財産がわからない

被相続人が同居している家族であれば、ある程度、どんな財産があるのかを把握していることが多いでしょう。しかし、被相続人と離れて暮らしていたり、そもそも、疎遠になっている場合は、どんな財産があるかを把握していないことが多いでしょう。このような場合、相続財産の調査には時間がかかります。

遺言書があるかわからない

被相続人が家族に自分の思いを伝えるために、何か遺言のようなものを残していたということがあります。遺言書は、書けばいいわけではありません。法律が定める要式に沿って作成されていなければ、有効ではありません。

そもそも、遺言書があるかどうかがわからないというケースもあります。遺言書があっても、その内容をめぐって、相続人間で紛争になることもあります。

相続放棄できる期限が短い

相続放棄は、相続開始から3か月以内に行う必要があります。被相続人がどんな財産を持っていたのかが分からないと、相続するか、相続放棄をするかを判断できません。相続財産の調査に時間がかかると、相続放棄の期限に間に合わない可能性があります。

こんなときは弁護士に相談するのがおすすめ

相続で、弁護士に相談した方がいいケースをまとめました。

相続人が多い

相続人が多いと、遺産分割協議がまとまらないことが多いです。相続人の数が多いと、単純に利害が対立しやすいからです。

また、相続人の意思を確認できない場合や相続人が所在不明になっている場合もあります。

相続人・親族間で意見の対立がある

相続の場面では、兄弟姉妹や親族間で意見の対立があることは、珍しくありません。相続は、感情のもつれと法律のルールが重なり合うため、当事者同士で解決するのは困難です。

相続財産に借金がある

被相続人に借金がある場合、相続放棄や限定承認が選択肢となります。しかし、相続放棄・限定承認ができるのは、相続開始から3か月以内に限られています。

遺言書がある

遺言書がある場合、遺留分の侵害が問題になることがあります。遺留分を侵害された場合、1年以内に遺留分額侵害請求をする必要があります。

また、遺言書があっても、その有効性が争いになる場合もあります。

安心して一歩踏出すために

最初にやることがわかれば、不安が減ってきたよ。

それに、迷ったときは弁護士に相談すればいいんだよ。

そっか。まずは気軽に相談してみればいいんだね。

うん、まずはご相談くださいってことだよ。

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。