相続のとき、遺言で全部ほかの人に渡すって書かれてたら、何ももらえないのかな?

そんなときのために遺留分って制度があるんだ。そんな遺言があっても、最低限は守られる仕組みだよ。

特定の相続人に全ての遺産を相続させる等の遺言がある場合に問題になるのが、遺留分です。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の財産の内、法律上、その取得が一定の相続人に留保され、その自由な処分が制限されている部分のことです。相続において、相続人が取得できる最低限の取分と言い換えることができます。

遺留分は、被相続人の死後の近親者の生活保障、実質的な夫婦共有財産の清算、相続人間の公平の確保などのための制度です。

遺留分を行使できる相続人は?

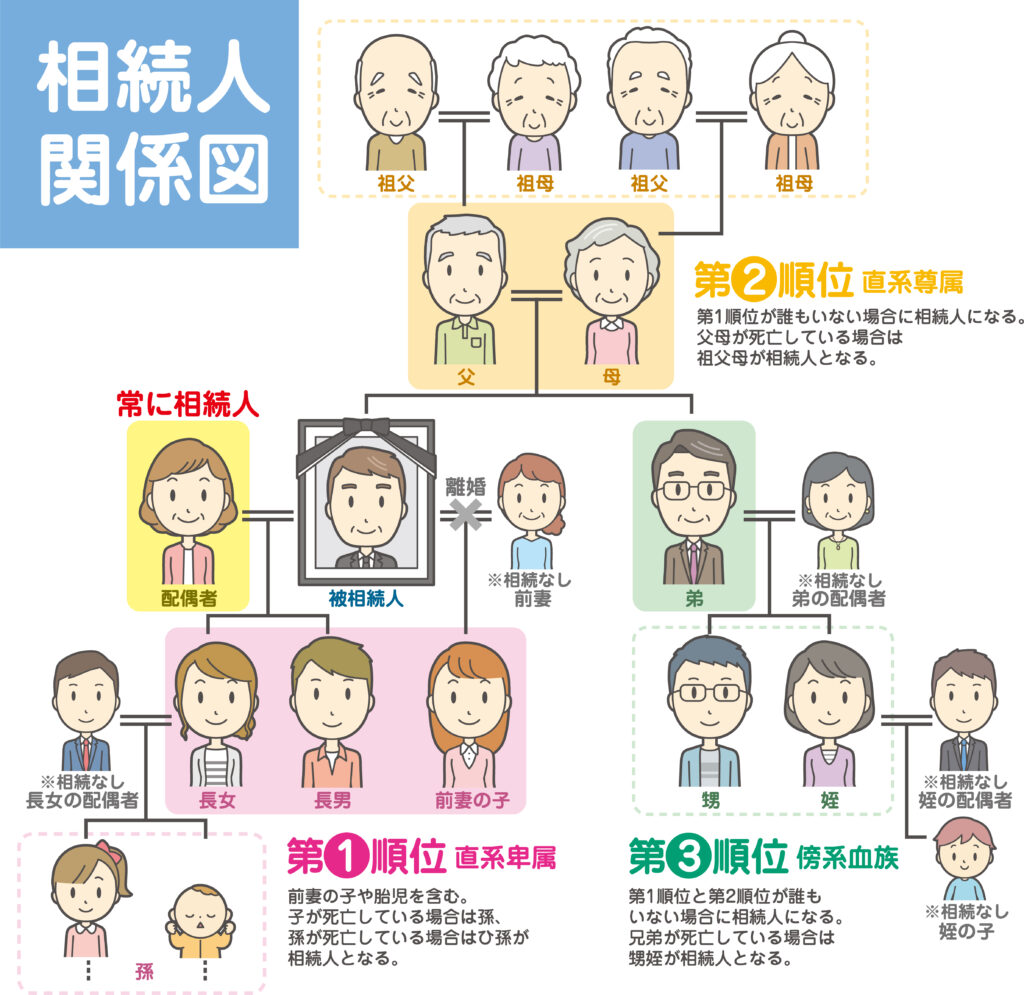

遺留分を主張できる相続人を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。

被相続人の配偶者は、常に遺留分権利者です。第2順位の相続人(父母や祖父母)は、第1順位の相続人(子や孫)がいない場合に、初めて遺留分権利者となります。

以下の法定相続人の範囲と順位と同様です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は?

遺留分の割合(遺留分率)はには、①総体的遺留分と②個別的遺留分があります。

①総体的遺留分

総体的遺留分は、相続人全員に留保される相続財産全体に対する割合です。

| 相続人 | 総体的遺留分 |

| 直系尊属のみが相続人の場合 | 被相続人の財産の3分の1 |

| 直系尊属以外の人が相続人にいる場合 | 被相続人の財産の2分の1 |

たとえば、相続人が配偶者と子の場合、被相続人の財産の半分が遺留分として相続人に留保されます。

②個別的遺留分

個別的遺留分は、遺留分権利者ごとに留保される相続財産に対する割合です。個別的遺留分は、以下のように計算します。

具体例①

具体例①

被相続人Xが死亡した。Xの相続人は、妻のAと子のB・Cの3人である。

具体例①の総体的遺留分は2分の1です。

妻Aの法定相続分の割合は2分の1です。したがって、妻Aの個別的遺留分は、4分の1です(2分の1×2分の1)。

子BとCの法定相続分の割合は4分の1です(2分の1×2分の1)。子B・Cの個別的遺留分は、8分の1(2分の1×4分の1)です。

具体例②

具体例②

被相続人Yが死亡した。Y相続人は、妻のDと兄弟のE・Fの3人である。

具体例②の総体的遺留分は2分の1です。兄弟姉妹には、遺留分はありません。したがって、遺留分権利者は妻のDのみです。Dの個別的遺留分は、2分の1です。

遺留分額侵害請求

被相続人が贈与や遺贈を行った結果、遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は、受贈者や受遺者に対して、遺留分を侵害されたことを理由に、金銭を請求できます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。

行使方法

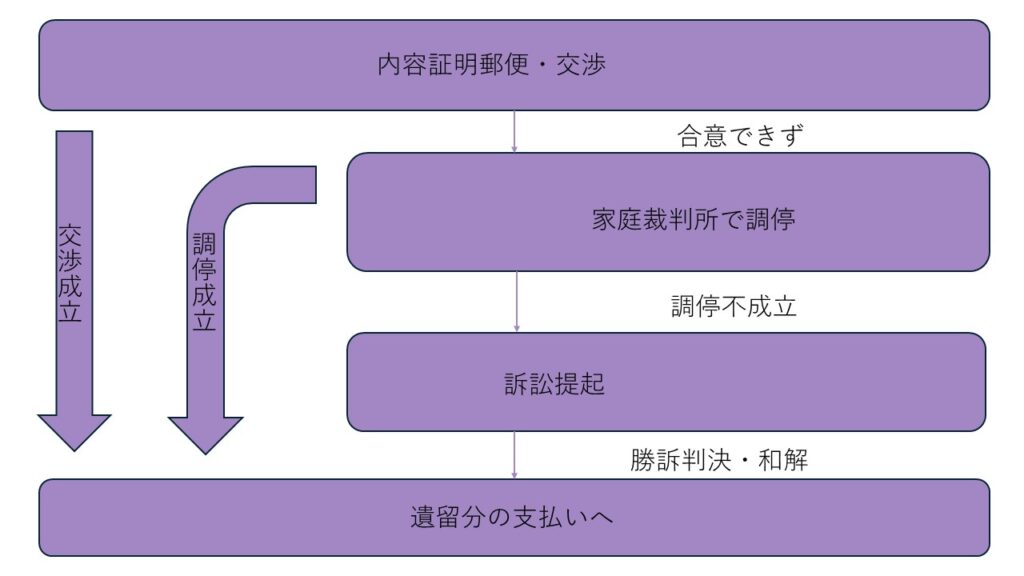

遺留分侵害額請求権は、形成権の一種です。意思表示をすることで、権利を行使できます。遺留分権利者が、受贈者や受遺者に意思表示をする際に、遺留分侵害額を特定する必要はありません。また、訴訟を提起する必要もありません。

以下の「遺留分侵害額請求の手続き」も参照

遺産分割協議の申入れ

遺留分を侵害された相続人が、遺産分割協議を申入れたり、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立てをしたとしても、通常は、遺留分侵害額請求の意思表示をしたとは解されていません。

請求期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分の侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、行使しない場合、消滅時効にかかります。

また、相続開始時から10年を経過した場合、除斥期間で消滅します。

遺留分のつまずきポイント

遺留分のつまずきポイントをまとめました。

兄弟姉妹に遺留分はない

兄弟姉妹が相続人の場合でも、遺留分権利者ではありません。

遺留分の主張をしないと権利が発生しない

遺留分を侵害する遺贈や贈与があったも、遺留分侵害額請求権が発生するわけではありません。遺留分権利者が、遺留分を行使する意思表示をして、初めて権利が発生します。

遺留分侵害額請求権の消滅時効は1年と短いので、注意が必要です。

遺産分割協議と混同して権利を失う

前述のとおり、遺産分割協議の申入れは、遺留分侵害額請求権の行使とは解されていません。遺産分割協議の進行中に、遺留分侵害額請求権が消滅時効にかかることがあります。

遺留分でお悩みの方へ

遺留分って、全員にあるわけじゃないんだ。でも、最低限守られる仕組みがあるってわかって安心したよ。

うん。でも、実際には「いつ請求するか」や「どう計算するか」で迷いやすいから、弁護士に相談するのが安心だね。

まずは気軽に相談してみればいいんだね。

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

相続の相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。